Социальная работа с трудным ребенком

| Site: | YFCEE Online Training |

| Course: | Социальная работа 3 уровень - Грузия |

| Book: | Социальная работа с трудным ребенком |

| Printed by: | Гость |

| Date: | Tuesday, 3 February 2026, 2:11 PM |

Страница 1

Социальная работа с трудным ребенком

ЦЕЛЬ: определить методы работы с трудными детьми

Задачи:

- дать определение понятию «трудный ребенок»

- выявить причины появления трудных детей

- определить основные правила работы с трудными детьми

Ключевые слова:

- трудный ребенок — это такой ребенок, который требует особого отношения, повышенного внимания семьи, воспитателя.

Страница 2

«Кто-то, когда-то, должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв,

Что же такое – трудные дети?

Вечный вопрос и больной как нарыв.

Вот он сидит перед нами, глядите,

Сжался пружиной, отчаялся он,

Словно стена без дверей и без окон.

Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили… поздно учли…

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли».

(С. Давидович)

ВВЕДЕНИЕ

Детство – подготовка к взрослой жизни. Если будет оно хорошо организованным, тогда человек вырастет хорошим; а если плохо направленное — всегда обернётся нелёгкой судьбой. Тяжелое детство – не всегда самое плохое. Плохое детство – это беспризорное, неласковое, в котором ребёнок потерялся, как ненужная вещь.

Неправильное воспитание, полученное в семье, а также нездоровые отношения в ней, приводят к появлению трудных детей. Русский учёный В.А. Сухомлинский видел основную причину неправильного воспитания, в первую очередь, в микросреде. По его словам, именно плохое воспитание становится главной причиной, почему ребёнок плохо учится, отстаёт, с трудом воспринимает нравственные нормы. Причём закладывается основа будущей личности в первые годы жизни.

Неправильное воспитание, полученное в семье, а также нездоровые отношения в ней, приводят к появлению трудных детей. Русский учёный В.А. Сухомлинский видел основную причину неправильного воспитания, в первую очередь, в микросреде. По его словам, именно плохое воспитание становится главной причиной, почему ребёнок плохо учится, отстаёт, с трудом воспринимает нравственные нормы. Причём закладывается основа будущей личности в первые годы жизни.

И в этом уроке мы разберем суть понятия «трудный ребенок», и посмотрим, как правильно работать с трудными детьми.

Страница 3

«ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

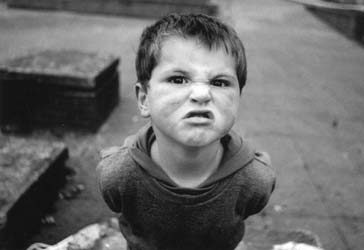

Трудный ребёнок – это тот, кому трудно. Именно так надо понимать, что с ним происходит. Трудный он не только для взрослых, но в первую очередь для себя. Трудный ребёнок – страдающий, мечущийся в поисках тепла и ласки. Обездоленный и почти обречённый. Он это чувствует. Все трудные дети, как правило, не имели доброжелательного, заботливого окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с адаптацией, недостаток способностей, а потом нежелание учиться привело этих детей к неорганизованности, нарушениям дисциплины.

Трудный ребёнок – это тот, кому трудно. Именно так надо понимать, что с ним происходит. Трудный он не только для взрослых, но в первую очередь для себя. Трудный ребёнок – страдающий, мечущийся в поисках тепла и ласки. Обездоленный и почти обречённый. Он это чувствует. Все трудные дети, как правило, не имели доброжелательного, заботливого окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с адаптацией, недостаток способностей, а потом нежелание учиться привело этих детей к неорганизованности, нарушениям дисциплины.

Трудно самому ребёнку. Это его неудовлетворённая потребность быть таким, как все, быть любимым, желанным, обласканным. То, что эти дети дома и в классе отвергнуты, ещё больше отдаляет их среди других детей.

К «трудным» обычно относят тех детей, которые характеризуются определёнными отклонениями в нравственном развитии, наличием закреплённых отрицательных форм поведения, недисциплинированность. Трудные дети плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние задания, часто пропускают школу, плохо ведут себя на уроках, часто дерутся. Среди них много второгодников. Их воспитанием в семье обычно занимаются мало. Растут они сами по себе. Нередко вынуждены воровать, попрошайничать. Агрессивны, озлоблены, практически знакомы с теневыми сторонами жизни. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются к наркотикам. Подрастая, сбиваются в организованные группы, совершают кражи, грабежи и даже убийства. Дети зачастую отражают образ жизни отцов и матерей.

Страница 4

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ «ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ»

Среди причин, порождающих "трудных" детей, можно выделить следующие:

Среди причин, порождающих "трудных" детей, можно выделить следующие:

- отсутствие целенаправленной воспитательной работы с детьми с ранних лет;

- незнание родителями интересов и потребностей их детей;

- политическая, социально-экономическая и экологическая нестабильность;

- усиление влияния псевдокультуры;

- неблагоприятные семейно-бытовые отношения;

- отсутствие контроля за поведением детей, безнадзорность, невнимание к детям;

- чрезмерное попустительство или жестокость наказания за совершенные проступки;

- сверхзанятость родителей в сфере общественного производства и частного предпринимательства;

- "эпидемия" разводов;

- потеря эмоциональных контактов с детьми.

Социальная и педагогическая запущенность детей развивается на фоне равнодушного, невнимательного отношения к ним окружающих, родителей, учителей, общественности. Это равнодушие дети глубоко переживают как своё одиночество, ненужность, заброшенность, отверженность. Возникает чувство протеста по отношению ко всему миру, взрослым, коллективу. Ребёнок ищет новые формы самоутверждения, и обычно выбирает те, которые являются неэтичными и даже противоправными.

Ключ к трудным детям состоит в формировании важнейшей педагогической способности к пониманию, верному восприятию взрослым душевной стихии ребенка (то, что в философии называется умозрением, а в деле душепопечения - духовным зрением).

Ключ к трудным детям состоит в формировании важнейшей педагогической способности к пониманию, верному восприятию взрослым душевной стихии ребенка (то, что в философии называется умозрением, а в деле душепопечения - духовным зрением).

То есть, дело тут в воспитании самих воспитателей (родителей, учителей). И заповедь милости, следовательно, откроется тому, кто опытно потрудился на ниве нищеты духовной, плача о грехах, стяжал кротость, возжаждал, наконец, правды (чтобы всякий человек "обратился и жив был"). А для исполнения правды на земле понадобится милующее сердце...

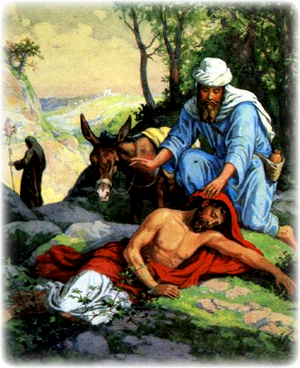

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Если взять в пример притчу о добром самарянине, то можно увидеть, что помощь его была действенной и всеохватной: он, во-первых, сделал сам всё, что мог, - обработал раны больного, довёз до гостиницы и устроил его там, а затем, уступая необходимости продолжить свой путь, вверил его заботам "гостинника" - заплатил необходимое и обещал на обратном пути возместить издержки.

Если взять в пример притчу о добром самарянине, то можно увидеть, что помощь его была действенной и всеохватной: он, во-первых, сделал сам всё, что мог, - обработал раны больного, довёз до гостиницы и устроил его там, а затем, уступая необходимости продолжить свой путь, вверил его заботам "гостинника" - заплатил необходимое и обещал на обратном пути возместить издержки.

Так педагоги в ДЦ призваны действенно помогать детям, передавая им плоды Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру (Гал. 5,12).

![]()

- Как же передать?

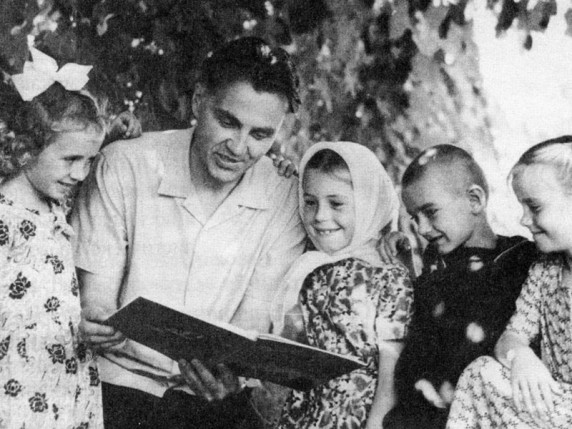

Через сердечное общение душ не одними только словами, но прежде - в совместном деле; увлекая детей серьёзностью цели, но и делясь с ними жизненным и духовным опытом. При таких условиях любые ремесла, труды по хозяйству, даже детские игры (речевые и подвижные), активный досуг (походы, экскурсии и прочее), художественная самодеятельность и общественное самоуправление, в общем, всё доступное разнообразие и богатство жизненных дел станут той благой деятельностью, с помощью которой "трудные" дети смогут пустить в оборот данные им Богом таланты и тем самым приблизиться к Царствию Небесному.

Через сердечное общение душ не одними только словами, но прежде - в совместном деле; увлекая детей серьёзностью цели, но и делясь с ними жизненным и духовным опытом. При таких условиях любые ремесла, труды по хозяйству, даже детские игры (речевые и подвижные), активный досуг (походы, экскурсии и прочее), художественная самодеятельность и общественное самоуправление, в общем, всё доступное разнообразие и богатство жизненных дел станут той благой деятельностью, с помощью которой "трудные" дети смогут пустить в оборот данные им Богом таланты и тем самым приблизиться к Царствию Небесному.

Страница 5

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ

Мы выделим 8 базовых правил работы с трудными детьми:

1. Правило первое состоит в том, что ребенка нужно побуждать высказывать свое мнение. Ему нужно дать возможность быть выслушанным, предоставить право до конца изложить свои взгляды на жизнь, пусть они будут не совсем верными или даже совсем неверными. Следует не торопиться оспаривать их с высоты своего авторитета, а, наоборот, постараться продемонстрировать уязвимость его позиции, чтобы он имел возможность поначалу «переубедить своего воспитателя». Главное при этом — сохранить желание спорить, а значит — говорить начистоту. Развенчивать ошибочные взгляды нужно постепенно, исподволь подводя к противоречиям, которые неизбежно должны привести к отрицанию плохого и неверного.

2. Правило второе требует от воспитателя по возможности незаметно для ребенка вторгаться в круг его неформальных отношений, особенно когда есть необходимость применить к членам группы, в которую он входит, меры наказания или изолировать их от сверстников. Часто бывает, что педагогическая изоляция лидера группы облегчает положение педагогически запущенного ребенка, так как ему теперь не нужно постоянно подтверждать свою репутацию «хулигана», которая его не воодушевляет, но, тем не менее, если конфликту дать разыграться открыто, он без колебаний займет среди детей позицию против педагога.

3. Правило третье заключается в том, что трудновоспитуемому ребенку нужно обеспечить реальную возможность занять достойное место в группе детей. Нужно сделать все, чтобы выявить у ребенка задатки и способности, благодаря которым он мог бы получить хотя бы минимальное преимущество перед сверстниками. В учебе, труде, в правовом, эстетическом, физическом воспитании нужно опираться на выигрышные стороны его личности. Их развитие — одна из важнейших задач вашего служения, для выполнения которого необходимо мобилизовать средства социальной работы.

4. Правило четвертое рекомендует социальному педагогу, социальному работнику или психологу установить доверительные отношения между трудным подростком и группой детей. Естественно, что это дается не сразу. Нередко для того, чтобы добиться успеха, педагогу приходится вначале нейтрализовать то отрицательное влияние, которое запущенный ребенок оказывает на остальных. Зная его манеру подавлять слабых и создавать себе преимущества за счет других, социальный педагог, социальный работник или психолог может выступать на стороне унижаемых и лишь потом, когда ядро коллектива окрепнет, расширить ролевые возможности трудновоспитуемого. Нужно обязательно доверить такому подростку возможность выступить перед окружающими от лица коллектива: группы, отряда, лагеря, школы. Одобрение окружающих — сильнейшее средство приобщения к общим интересам.

5. Правило пятое состоит в преодолении предвзятого отношения к ребенку со стороны общественности. Демонстрация постоянного ожидания плохого поступка, готовность немедленно призвать к порядку и наказать, откровенное разочарование в человеческих достоинствах несовершеннолетнего — таков психологический фон, который часто неоправданно создается вокруг трудного ребенка. Социальным педагогам приходится прикладывать немалые усилия для того, чтобы преодолеть агрессивную настороженность общественного окружения пребенка, ставшего на путь исправления.

6. Правило шестое: дать возможность педагогически запущенному ребенку самостоятельно шефствовать над младшими ребятами с аналогичной судьбой, когда его доверительные отношения с группой достаточно окрепнут. Ничто так не закрепляет навыки социального поведения, как собственные усилия по утверждению своих принципов и идеалов.

7. Правило седьмое: знать состояние здоровья ребенка, замечать признаки повышенной утомляемости, эмоциональной несдержанности, истощаемости внимания, свидетельствующие о наличии заболеваний. Знать, какие болезненные проявления, физические и психические недостатки воспитанника заставляют его опасаться насмешек и издевательств со стороны сверстников.

8. И, наконец, восьмое: в ответ на проступок трудного ребенка иногда просто необходимо отреагировать и мерой наказания. Это необходимо, прежде всего, самому несовершеннолетнему, так как на него ребенок и ориентировался, когда нарушал известное ему предписание. Это проявление общественной справедливости и должно применяться соответственно тяжести содеянного. Искусство наказания состоит в том, чтобы разумно взвесить его компоненты: раскаяние и боязнь возмездия; стыд и угрызения совести; стремление к реабилитации. Особенно нужно помнить, что наказание должно завершать конфликт, а не создавать его и что его разрушительные последствия не должны превышать разрушительные последствия самого» проступка. При этих условиях наказание будет принято ребенком как мера справедливости.

Страница 6: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа с детьми из неблагополучных семей и предполагает работу с трудными детьми, так как это детьми с трудным детством. ДЦ – это шанс для таких детей изменить свою жизнь. Но сами они этого не смогут сделать. Именно вы можете помочь такому ребенку изменить свое отношение к себе и к окружающим; благодаря вам такой ребенок может приблизиться к Богу и радикально изменить свою жизнь. И этот урок был создан, чтобы его содержание стало эффективным орудием в ваших руках для мудрой помощи таким детям.

Да благословит вас Господь мудростью и терпением в работе с такими детьми!